胡适、梁启超两位学者开启了民国时期以荐读书单形式对传统文化进行审视与引导的先河。二人虽然表现出对传统经典认识的差异,但均秉承了在继承传统基础上的突破创新,书单在对中华传统文化经典的确认方面具有承前启后的历史地位。稍后的《京报副刊》两大征求活动,贯穿了古今、中西、新旧等观念的激烈冲突。从青年必读书目的统计结果看,坚守传统文化、中国文化立场和主张中西兼顾的观点是那个时代的两大主流,占比超过90%,而主张以西方文化为主的仅占10%。青年爱读书目的统计结果与之类似,得10票以上的书目中,传统典籍占39种,国人今著17种,外国书6种,表明即便是在新文化运动时期,青年对传统文化的热衷依然占据主流。两大征求活动表明:在20世纪20年代亲近传统与拥抱时代在文化界并行不废,西方的影响总体而言非常有限,古今中西交汇融通是基本趋势。这次征求活动开创的以“十种书”为限定的极简书目模式,也促使学者对传统文化进行深入思考,对于确认中华传统文化经典中最核心、最基础、最根本的部分有极大的帮助。胡梁书单和《京报副刊》的征求活动使人们重新认识到传统文化的重要地位,在一定程度上纠正了否定传统和全盘西化的极端偏颇,遏制了在对待传统文化方面教条主义和民族虚无主义的不良倾向,为日后中华传统文化的传承和弘扬奠定了坚实的基础。

【关键词】传统文化;基本经典;书单;胡适;梁启超;京报副刊

文献是文化的载体,要了解掌握中华传统文化的精髓,必须首先对传世的传统文化典籍进行梳理与把握,在众多典籍中寻找出最具代表性的典籍,以展现传统文化的根本与精华。中国历史悠久,文明早熟,文化长期处于繁荣状态。作为文化载体的图书,数量浩繁。期间虽经历多次图书浩劫,但由于中华文化自身强有力的生命力与创造力,存世典籍数量依然浩如烟海。特别是几次大规模修书,为系统完整地保留古籍打下基础。据载,仅《永乐大典》《四库全书》两大丛书就收录了图书近两万种,四万七千多册。其中编纂于明永乐年间的《永乐大典》,收录古代典籍七、八千种之多,数量是前代类书的五、六倍,共计两万两千九百三十七卷,全书约三亿七千万字。《四库全书》共收录三千四百六十一种图书,存目六千七百九十三种,二者总计一万零二百五十四种,共计七万九千三百三十八卷,三万六千余册,约八亿字。

即便如此,这两部丛书所收录,也仅仅占我国古籍存量的十分之一。20世纪九十年代起,展开了用时17年的中国古籍普查工作,根据《书目答问》《四库全书总目》《中国丛书综录》《贩书偶记》《清史稿·艺文志》《中国通俗小说书目》《中国历代年谱总录》《历代医学书目提要》《中医图书联合目录》《中华大藏经》《佛教典籍分类之研究》《中国地方志联合目录》等目录学著作汇总,以及对全国各图书馆、博物馆及其他文物收藏单位藏书的统计,最终汇集成《中国古籍总目》二十六卷,显示中国古籍存量在二十万种以上,其中藏于各大图书馆的约两千七百万册以上,若加上藏于民间的古籍,估计古籍总量至少在三千五百万到四千万册以上。[1]

面对如此数量的古籍,古人所谓“一事不知,深以为耻”[2]的认知标准早已变得不合时宜,对书籍的学习,古人那种熟读几部经典就可以自称渊博的时代也早已一去不复返了。学科与专业的细致划分,也使得“上知天文下晓地理”的杂家、通才成为历史。时代似乎已印证了庄子“吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆已。已而为知者,殆而已矣”[3]的箴言。今人治学,在浩如烟海的古籍面前,在短暂的有生之年,见不可尽识,书不可尽读,学不可尽研,已逐渐成为共识。“才高八斗”“学富五车”“读书破万卷”也不再成为可以炫耀的资本。

自“五四”新文化运动以来,对传统文化经历了由批判、质疑到传承、弘扬的演变过程,对传统文化经典的认识,经过众多学者的思考,经过反复的辩驳与争论,经过一百年时间的滤汰,人们对这一问题的认识逐渐清晰起来。通过对传统典籍进行遴选,以解题、提要、举要等方式,特别是直接以开列书单的方式对传统文化经典进行再确认,形成对中华优秀传统文化经典的基本共识,便成为鸦片战争、特别是“五四”新文化运动以来思想文化界最重要的收获之一。

1840年以来,中国经历了前所未有的民族存亡危机,此后西学东渐,使人们的视野大为开阔。特别是随着清王朝的覆灭和中华民国的建立,人们对以经史子集为代表的传统文化体系进行了前所未有的深刻反思。赞同者有之,批判者有之,调和折中者亦有之。五四新文化运动前后,中国文化思想界处于空前的解放状态。在对中国传统文化基本典籍认知的问题上,通过胡适、梁启超开列书单之争与《京报副刊》征集书目这两次重要的文化事件,吸引了学者的广泛参与并引发热烈讨论,激发了学者对传统文化根基的认真思考,一定程度上摆脱了对传统文化的肤浅认识和批判上的盲目跟风,纠正了对于传统文化教条主义和民族虚无主义的偏颇,从整体上得出了一个较为科学的、合理的、理性的,并为大众认可的基本书目清单,突破了中国封建社会儒家视野的窠臼,奠定了后世对中华传统文化最基本典籍的基本认知。

一

现代推荐书目风气的缘起——胡梁之争及其对中华传统文化基本经典的初步确认。1923年,清华学校的留学生为了补习国学常识,遂邀请当时的国学大家胡适、梁启超分别拟定一个关于传统文化方面的最基本书目。胡适撰写了《一个最低限度的国学书目》,所列图书共188种。胡适这份书单与传统的经史子集传统不同,分为思想史之部(96种)、文学史之部(78种)、工具之部(14种)三大类,偏重哲学史、文学史方面,对史部书一律不选。

谈及开列书单的目的,胡适在序言中做了两点声明,一是针对青年人,而非有国学根柢的人;二是以历史的线索指导治国学的历程,书目顺序就是入手法门。[4]序言表明虽然开列的缘起是为了即将出国的留学生短期内了解国学之大要,但书单一经开列,便突破了此初衷,成为胡适先生对传统文化一次整体性的思考,成为其“整理国故”努力的一种尝试,从所列书目的种类、数量上看,也不再是供出国留学应急的书单,而是为了让更多的国人通过此了解中国传统文化的基础。

因为此书单与传统推荐书目面貌迥异,一经发表即引起争论。其中《清华周刊》记者来书借学生之口提出两点质疑。其一为范围太窄,仅涉及思想史和文学史;其二为开列书目过于专业,不适合初学。[5]有鉴于此,来书希望胡适能够重新思考,重新开列一个适应性更广,能够为更多学子接受的,代表中华传统文化基础的书目。

梁启超先生对胡适的书单也提出批评,主要认为其开列书单“文不对题”,其主要问题是对传统文化而言,范围偏狭;对个人必读而言,数量太多。[6]梁对胡摈弃史学典籍的做法尤其不满。[7]梁启超同时批评了胡适所开列书单数量浩繁,不切实际的问题。[8]因为传统学术有着明显的传承轨迹,不知因则无以知果,不识源则无以识流,梁启超批评胡适所开书目杂乱无章,有明显的学理与逻辑缺陷。[9]综上所述,梁任公认为胡适的书单“挂漏太多”“博而寡要”,并不适合青年人使用。

梁启超应邀开列的《国学入门书要目及其读法》也突破了经史子集的传统规范,每部书下,附有简略的提要,介绍内容特点、阅读方法及推荐版本。梁启超于每类下又设小类,层次分明,便于读者了解。如“修养应用及思想史关系书类”下复设有“汉、晋以前思想界之重要著作”“宋以后学术之代表书”。“韵文书类”下复设有“魏晋六朝人诗”“唐、宋人诗文集”“宋人词集”“元明清曲本”等。该书单包括160种书目,较胡适书单略少。梁氏书单除了古籍外,还有两个鲜明的特点,其一为收录了今人的学术成果,如康有为的《大同书》、章炳麟的《国故论衡》、胡适的《中国哲学史大纲》等。其二为收录了自己的学术著作,如《先秦政治思想史》《清代学术概论》等。

优秀的推荐书目一般应符合读者对象的针对性原则、书籍遴选的适度性原则与揭示信息的充分性原则 根据以上原则判断,梁胡二人的书单均存在一定的缺陷,其中最大的问题是偏离推荐对象和推荐数量过大的问题。有鉴于此,胡适根据学子的要求,在原有推荐书单的基础上再次遴选,形成了《实在最低限度的书目》,将原来的188种书目缩减到39种。而梁启超也推出包含24种的《最低限度之必读书目》。二人此举,在一定程度上进行了一次对传统文化最基本典籍确认的尝试,突破了传统意义上荐读书目贪多求全、夸富卖博、不切实际的弊端,对日后学者更精准简略地确认中华传统文化最根本最基础核心典籍的范围,具有积极的意义。

以下对胡、梁的两份简要书单进行简单地比较。胡适之《实在的最低限度的书目》收录39种,梁启超之《最低限度之必读书目》收录24种,同时入选两份书单的典籍有《纪事本末》数种、《老子》《四书》《墨子》《荀子》《韩非子》《文选》七种,可见虽为大师,但所见不同者居多。胡适《实在的最低限度的书目》收工具书2种,除九种《纪事本末》外,未收史部著作;儒家传统经典,仅收录四书,未牵扯五经、六经、十三经;罗列了佛教经典数种;后儒学著作数种;集部文献涵盖了诗、词、曲、戏曲、小说,特别是收录了四部古典小说;收录了今人作品。梁启超《最低限度之必读书目》立足传统,有所更新。兼顾经史子集,经部收四书五经,子部收老、庄、墨、荀、韩五家,史部收战国策、史记、汉书、资治通鉴、通鉴纪事本末、宋元明史纪事本末六种;集部收楚辞、文选、唐五大家诗集。由上可见,胡适对四书五经的经学传统有所警惕,刻意忽略中国史学著作,注重宋明理学著作,显示其哲学的偏好;文学方面在诗歌传统外,重视古文、词、曲、戏曲、小说的创作成就。而梁启超书目子部除先秦五子外,忽略其他诸子成就;立足正统,对佛教、道教、理学著作绝口不提;集部中重诗歌,对古文、词曲、小说有所忽视;梁所选,均为古书,无今人之书。

梁氏所开列书单从时间上较胡适书单迟两个多月,梁在展现自己对传统文化基本典籍认同观点的同时,可以说有一定的针对性。胡、梁二人同为当时学界领袖,但学术领域各有侧重,所代表的也是“新文化”与“维新派”不同的学术阵营,所以两份书单各有千秋,均为在新文化运动背景下各自对传统文化思考与认识的产物。从书单所列看,胡适书单更富有个性、批判与革新,而梁启超书单更多展现出的是遵循、传承与弘扬。胡适开列书单,并非简单地就事论事,而是在借题发挥,一方面有选择地以自己的理想推进“整理国故”运动,一方面倡导新文化,警惕旧文化。故而面对梁启超的评判与清华学子来书的质疑,胡适并未做出正面答复,而是顾左右而言他,但从其日后编撰《胡适文存》时将自己开列书单与“《清华周刊》记者来书”“梁启超《国学入门书要目及其读法》”“评胡适之的《一个最低限度的国学书目》”等资料一并附录,则有坚持己见,不辩自明的意味。胡适书单考虑更多的是对传统文化依据时代意义进行取舍,以及在西学东渐背景下对新文化运动的影响及走向,与梁启超偏重于在继承基础上融汇创新,在开列书单的主观意图上,二人并不在一个思路上。

不论怎样,胡、梁二人开列书单的行为,在民国时期开风气之先,促成了当时学界对传统文化的思考以及如何对待中西文化等问题。在二人的影响下,各类与确认中华传统文化基本典籍相关的书单层出不穷。至1925年《京报副刊》发起的征求活动而将开列书单活动推向高潮,更将胡、梁掀起的风气发扬光大,征求活动具有参与者众多、论辩者众多、影响者众多的效果,经此活动,对中华传统文化基本典籍的确定终于摆脱纷繁,趋于明晰,为日后达成大致共识奠定了基础。

二

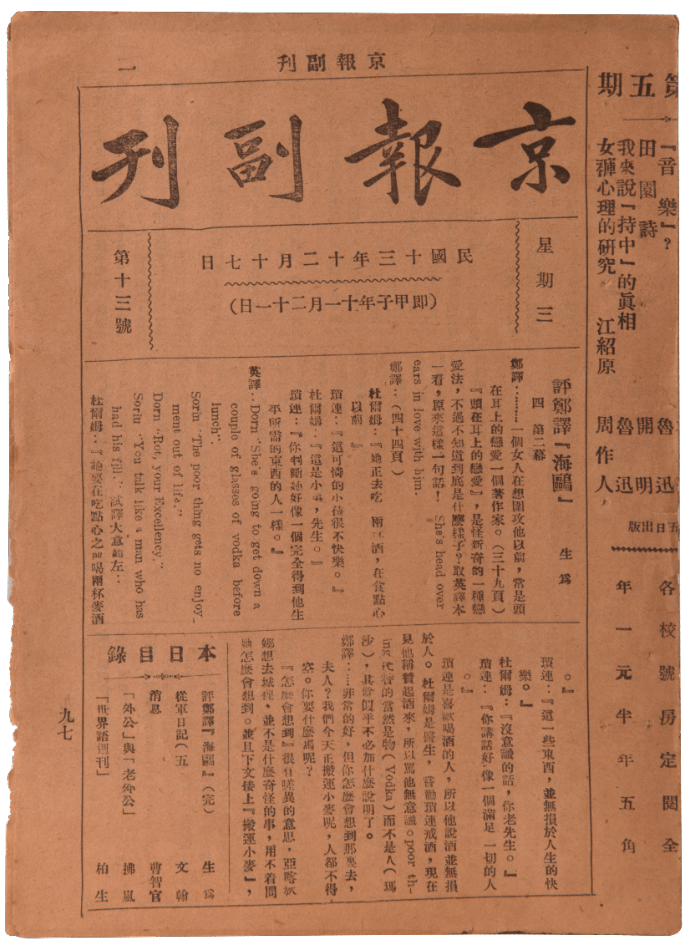

1925年1月,《京报副刊》上发出《一九二五新年本刊之二大征求:青年爱读书十部、青年必读书十部说明》,其中“青年爱读书”最终收到308张投票,结果刊发于当年三月的《京报副刊总目录“青年爱读书特刊”》上。“青年必读书十部”则由京报编辑部面向社会名流学者发出问卷。“必读书”的征集活动盛况空前,得到胡适、梁启超、周作人、徐志摩、鲁迅、林语堂、俞平伯、顾颉刚等名流学者的响应,使得此次征求活动成为当年轰动学界的一次学术盛宴,最终收到答卷78份。

面向名流学者的“青年必读书十部”一经刊登便引发学界的关注,荐书名单从2月11日至4月9日以先后顺序陆续刊出。其中作为学界领袖人物的胡适、梁启超首当其冲,推荐了各自的书目,成为开启这场论争的先驱。胡适所选十部书中外各半,其中所选的五部国学典籍均见于《实在的最低限度的书目》中。胡适在此次征求活动中罗列中西,并行不废的做法,是其文化文学观念的又一体现。梁启超所荐书也有十部,在附注中声明了三项选录标准:“一,修养资助;二,历史及掌故常识;三,文学兴味。今人著作、外国著作不在此数。”[12]梁启超这份书单,其中《荀子》《左传》《汉书》《资治通鉴》或《通鉴纪事本末》亦见于其《最低限度之必读书目》,其中《孟子》《荀子》《左传》《汉书》《后汉书》《资治通鉴》或《通鉴纪事本末》《通志二十略》《王阳明传习录》八种见于《国学入门书要目及其读书》,此番新增者仅为《唐宋诗醇》《词综》两部,可以说贯彻了梁启超对传统文化典籍认知的一贯主张。

胡、梁荐书差异的背后隐藏着那个时代在思想文化界存在的“古今”“中西”“新旧”等观念的冲突,对于传统文化的态度,有人坚决地支持,有人旗帜鲜明地反对,有人则持包容调和的态度,各类思想碰撞在这次征集过程中也得到了集中的展现,从推荐书单约略可以区分出当时“名流学者”大致的思想文化分野。

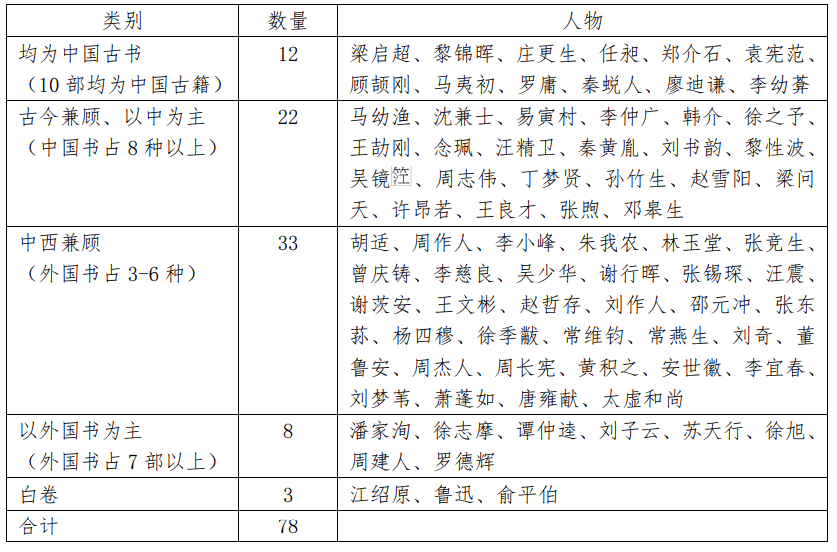

表一:《青年必读十部书》古今中外分类统计[13]

开列书单以西方典籍为主的虽不是主流,但也具有一定的影响。如潘家洵开了《新约》《芝麻与百合》等十部外国书;周建人所选《人是什么》《性的知识》等十部均为西方典籍;苏天行除《建国方略》外,其余九种皆为外国书;徐志摩除《庄子》《史记》外,列了八本外国书;谭仲逵除《四史》《资治通鉴》《简易哲学纲要》外,所列七种均为外国书。

征求中鲁迅、江绍原、俞平伯三位以白卷作答。虽然鲁迅等学者对传统文化有激烈的批评,在这次征求活动中也特立独行地交了白卷,但这股思潮并未获得多数人的认可。[14]鲁迅白卷推荐发表后,立刻遭到众多学者的批驳质疑,如“我希望鲁迅先生行”“奇哉!所谓鲁迅先生的话”“鲁迅先生的笑话”等,引发了对推荐书目的大讨论。

以上可见,对“青年必读十部书”学者还是有所分歧。综合主流来看,主张全看中国书籍和以中国书籍为主的有34份书单,占44%;主张中西兼顾的有33份书单,占42%;两者合计67份,占86%;意味着坚持传统文化、中国文化和主张中西兼顾的观点是那时学者的两大派主流思想。主张以西方文化为主的仅有8份,占10%,不论调子多高、声音多响,终究只是少数人的主张。至于全盘否定交了白卷的,虽然引起广泛的争论,终究难成气候,反倒成为众人批评嘲讽的对象,促使人们对古今文化、中西文化争论进行思考,从而更加理性地看待古今中西文化之争。

表二:《青年必读十部书》得票超过三票的典籍分类统计(书名后为得票数)[15]

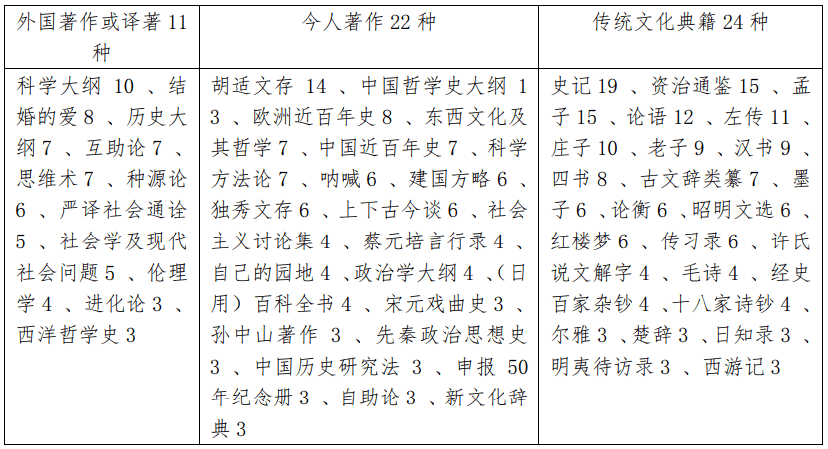

从78份书单的最终得票结果看,前十位中中国书占9种,其中古书占7种,今人书占2种;外国书占1种。前二十位中,中国书占16种,其中古书占10种,今人书占6种;外国书占4种。总共57种书目中,中国书占46种,占比81%;其中古书占24种,占比42%;今人著作占22种,占比39%;外国书占11种,占比19%。由此可见在20世纪20年代初“名流学者”心目中对青年最重要的基本书目,中国书占据绝对的主流,而传统文化典籍与今人著作在学者眼中是平分秋色的。从这个统计结果,也可以更加全面地认识即便是新文化运动时期,人们对传统文化典籍的基本态度,并非是传统印象中一味地否定或者排斥,也并非如洪水猛兽视为畏途,亲近传统与拥抱时代在那个时代并行不废,西方的影响依然未能形成主流,古今中西交汇融通是那个时代的基本旋律。

三

根据“青年爱读书十部”统计,在305票中,年龄未详者45人,可知年龄者260人,其中年龄在20岁以下者67人,占可知年龄人数的25.77%;20-30岁之间者180人,占69.23%;31-45岁者13人,占5%。从参与投票者年龄推算,30岁以下的年轻人占了可知年龄的95%,是名副其实的青年人。[16]

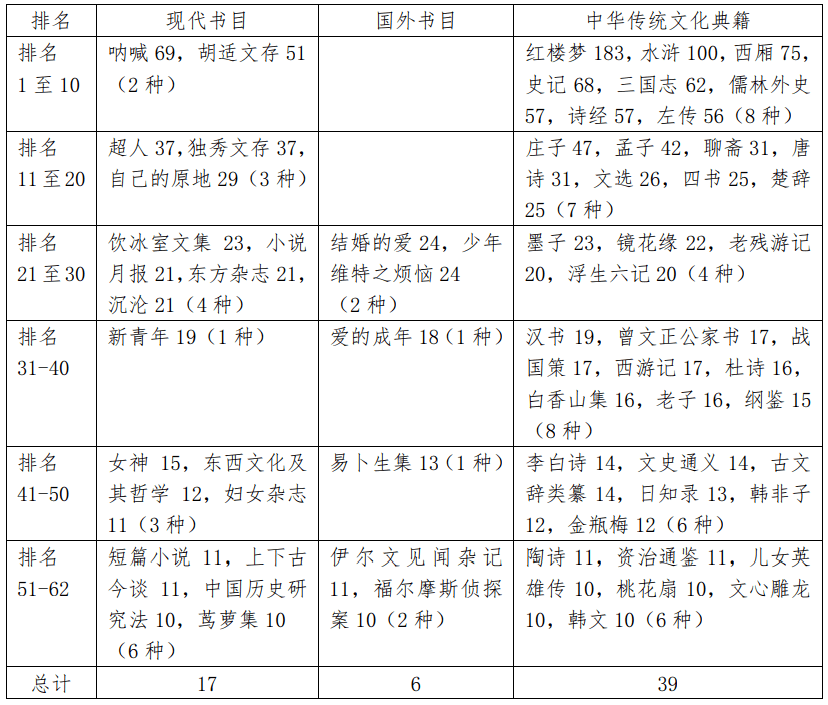

不论问卷中个别人的个性与癖好,我们从总体统计结果大体可见20世纪20年代青年人的喜好。出乎众人意料的是,在排名前10名的书目中现代书目只占到2种,传统典籍占到8种,无国外书目;排名前20位书目中,现代书目占到5种,传统典籍占15种,无国外书目。得票10以上的62种书目中,中国现代书目共有17种,占比27%;外国书6种,占比10%;而中华传统典籍占39种,占比63%。由此可见,与我们历来的主观印象有很大的不同的是,即便是在新文化运动如火如荼进行的20世纪20年代,青年人对传统文化的热衷依然是主流。

表三:“青年爱读书十部”来票统计的结果(得票10以上,书名后为得票数)[17]

青年人心目中最喜爱的书目究竟有哪些呢?在排名前10的传统典籍中,古典小说《红楼梦》高居榜首,此外还有《水浒》《儒林外史》《三国志》三部古典小说,文学作品中还有一部戏曲——《西厢》,一部总集——《诗经》,以及《史记》《左传》二部史籍,《庄子》《孟子》两部先秦子书。小说戏曲在青年爱读的39种传统文化典籍中占12种,而且得票整体处于高位,包括了中国文学史中最负盛名的古典白话小说《红楼梦》《水浒》《西游记》《三国志通俗演义》《金瓶梅》等,戏曲《西厢》《桃花扇》,显示出青年人对小说戏曲的偏爱,这个结果也直接促成了中国文学史中古典小说四大名著称谓的形成。青年人对传统文化中基本史籍和作为思想源头的先秦诸子也同样重视。39部传统文化典籍中,经部包括《孟子》,史部包括《史记》《汉书》《资治通鉴》等基本典籍,子部包括了《庄子》《墨子》《老子》《韩非子》等诸子,集部包括了《诗经》《楚辞》《文心雕龙》《文选》《陶渊明诗集》《李白诗》《杜甫诗》《白香山集》《韩愈文》等传统诗文经典,也包括了传统意义上的四大名著《红楼梦》《水浒》《西游记》《三国演义》,以及《金瓶梅》《儒林外史》《聊斋志异》《镜花缘》《老残游记》等古典小说名著,以及《西厢记》《桃花扇》等戏曲名著。通过对《对青年喜爱十部书》中传统文化典籍的统计,我们大致可以概括出青年人心目中最看重的传统文化经典。通过以上的分析,给我们一个明显的感觉是,100年前那个时代的青年人见识是高远的,阅读是有品位有深度的,他们自觉不自觉进入了经典阅读的行列,对传统经典的认识和把握也是准确到位的。

表四:“必读十部书”“爱读十部书”传统文化典籍比较(书名后为得票数)

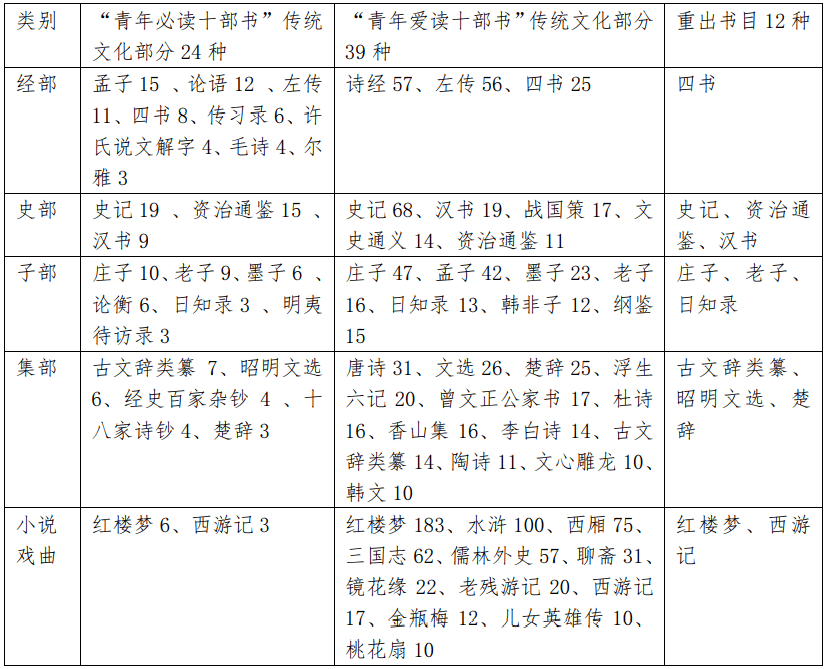

当然,同为中华传统文化经典,青年人的偏好与学者名流还是有一定的差异。由表四的对比可知,两者最大的差别在于学者名流更注重经学传统以及小学根基,而青年人的兴趣更多则在小说戏曲上。学者得票较多的24种书目中,经学最多占8种,小说戏曲类最少占2种;而青年喜爱的书目中,经部最少仅占3种,小说戏曲类最多占12种。在传统的集部中,青年人的眼界更为宽广,除《古文辞类纂》《昭明文选》《楚辞》三种达成共识的书目外,青年人的兴趣还涉及的《浮生六记》《曾文正公家书》等富于生活趣味和人生哲理的书籍,显示出鲜明的时代特色。

四

历代荐读书目种类繁多,出于不同用途收录规模也是各不相同。其中有类似百科全书收录数千种之多者,如张之洞《书目答问》、四库馆臣《四库全书总目提要》;有的收录百种以上,如龙启瑞《经籍举要》、胡适《一个最低限度的国学书目》、梁启超《国学入门书要目及其读法》等;亦有收录数十种者,如胡适之《实在最低限度书目》、梁启超《最低限度书目》、钱穆《五华学院人文研究班文史学科三年修业纲领》等。各类荐读书目对于后学认识中华传统文化、揭示中华传统文化基本典籍均有帮助,但对读者而言,论其贡献大小,则是多不如少,繁不如精,推荐书目越是精简越是能够反映出传统文化的根本与核心。鉴于此,我们对推荐书目仅有十种左右的书单应当引起格外的重视,下面我们姑且以《京报副刊》“青年必读书十部”征求必读书活动中12种全选传统文化典籍的书单,以及汪辟疆、钱穆、陈垣等先生推荐的极简书单为对象,对这些书单中包含的传统文化基本典籍进行统计、分析与确认。

除了“青年必读书”和“青年爱读书”外,这次征求活动所限定的“十种书”也是前所未有的一次新尝试。相较于龙启瑞《经籍举要》、张之洞《书目答问》的百科全书式的提要,以及梁、胡诸学者开列的百余种传统文化经典书目,“十种书”的举措有助于学者对传统文化展开更加深入的思考,通过极度精简从而达到去伪存真、去粗取精、去皮现肉、去骨留髓的效果,对于确认中华传统文化经典中最核心、最基础、最根本的内容有极大的帮助。

《京报副刊》必读书目征求活动中,推荐书目以传统文化典籍为主(9部以上)的有12位学者,除去重复涉及书目66种。其中推荐票数2票以上的典籍有20种,由多到少依次为:孟子7、庄子6、史记7、汉书5、左传6、论语4、资治通鉴4、老子4、文选4、诗经4、传习录3、说文解字3、楚辞3、四书3、毛诗2、日知录2、杜诗2;墨子2、曾文正公家书2、马氏文通2。为方便统计,其中《四书》与《孟子》《论语》分别进行统计。这个极简的书目若按照传统的经史子集为排列,经部(8种):孟子9、左传7、论语6、诗经4、说文解字4、毛诗3、四书3;马氏文通1;史部(3种):史记8、汉书7、资治通鉴5;子部(7种):庄子9、老子5、传习录4、荀子4、日知录3、墨子2、六祖坛经2;集部(4种):文选5、楚辞4、杜诗3;曾文正公家书2。可以说在很大程度上代表了民国期间的名流学者心目中最核心、最基础、最根本的20种传统文化典籍。

12位学者统计种仅出现一次的典籍有46种,亦即在认识方面未能达成共识。这些书目若按类别分别为:经(8种),毛诗正义、礼记正义、春秋、小戴礼、周礼正义、易经、广韵、尔雅。史(8种),战国策、后汉书、通鉴纪事本末、通志二十略、中国历代地舆志、中国史通、文献通考、御批纲鉴。子(14种),荀子、韩非子、论衡、六祖坛经、金刚经、玄奘西域记、近思录、明儒学案、群学肆言、经史百家杂钞、翁注困学纪闻、胡元倓修身约言、因明入正理论、六祖坛经。集(16种),唐宋诗醇、唐诗全集、杜工部集、古文辞类纂、昌黎先生文集、柳河东集、古文渊鉴、历代名人文集全钞、词综、历代名人词选、唐五代词选、陆艺公全集、随园全集、红楼梦、西厢、聊斋。当然,在中国传统文化浩如烟海的典籍中,12位学者推荐的46种书目,虽然不及前20种书目达成共识,但也具有一定的代表性。

除了《京报副刊》征求活动外,民国期间其他学者也间有类似极简书目的推荐。如1942汪辟疆在《读书说示中文系诸生》中列举出10部必读而又需急读的书目,包括《说文解字》《毛诗正义》《礼记正义》《荀子》《庄子》《汉书》《资治通鉴》《楚辞》《文选》《杜工部集》。[18]对于仅此十部之选,汪认为古今书目虽多,但作为“源头之源头”的书目应首先掌握,[19]对于为什么选取这十种书目,汪在提要中也有所揭示。[20]汪先生所指示的10部“源头书”与《京报副刊》12位学者推荐的书目多有重叠,均可以视作是民国时代学者对传统文化最基本典籍的认知。

这种开列极简荐读书目的风气在《京报副刊》征求之后绵延不绝,对于国人认识传统文化基本典籍有很大帮助,在20世纪尚有几种著名的极简荐读书目,虽非民国时期开列,但其揭示根本书目的初衷是一脉相承的。如钱穆先生的“中国人所人人必读的书”,开列了《论语》《孟子》《老子》《庄子》《六祖坛经》《近思录》《传习录》七部经典[21];陈垣先生的十种书,开列了《论语》《孟子》《史记》《汉书》《庄子》《荀子》《昌黎先生文集》《柳河东集》《日知录》《十驾斋养新录》十部传统文化经典[22],对于确认传统文化最基本最核心书目均有一定的启示。

《京报副刊》征求活动原意是为青年读书提供指导,服务对象是青年,为了便于阅读学习,数量定为10种,《必读书目》面向“名流学者”,《爱读书目》面向社会青年,吸引了78位学者积极参与并引发了对古今、中西文化的热烈讨论,《爱读书目》也得到了广大青年的积极响应,使得这次征求活动的意义远远超越了预期。特别是对中华传统文化经典确认方面,取得了积极的成果,成为继胡、梁开列书单之争后又一次重要的尝试,因参与者众多,并且讨论争鸣热烈,引发了整个社会对传统文化的认真思考以及对传统文化基本经典的深层次认知,其价值甚至超越了胡、梁争论事件。通过征求活动及对投票结果的梳理,使人们重新认识到传统文化在名流学者及青年学子心目中不可替代的重要地位,在一定程度上纠正了全盘西化和否定传统的极端偏颇,遏制了对待传统文化方面教条主义和民族虚无主义的不良倾向,为今后中华传统文化的传承和弘扬奠定了坚实的基础。

具体而言,从数量上讲,通过十种书目的选择,可以更好地引发学者的深度思考,避免了以往《书目答问》《四库总目》收录数千种大而全百科全书式的笼统,也纠正了龙启瑞和胡、梁书单收录一两百种的宽泛,一方面通过数量限制,一方面调动广泛参与,对经典进行深入反思,认真权衡,优中选优,精益求精。经此事件,对传统经典的确认由博而约,由模糊到清晰,由个人见解到大众认可,形成对传统文化最基本的五十种左右经典的共识,在继承梁、胡成果的基础上也在客观上纠正了梁、胡之偏颇不足,达到了确定经典的目的,为日后国学基本经典的确认定下框架,以后再选,均避不开梁、胡书目及此次征求结果的影响,所以居功甚伟。

[1]参见杨牧之:《中国古籍总数普查工作的重大成果——兼谈<中国古籍总目>的特点》,中国新闻出版报,2013年1月21日005版。

[2](唐)李延寿撰:《南史》卷七十六《隐逸传下·陶弘景传》,北京:中华书局1975年,第1897页。

[3](战国)庄子:《庄子·养生主》,(清)郭庆藩撰:《庄子集释》,北京:中华书局1961年,第115页。

[4]参见胡适:《一个最低限度的国学书目》,载欧阳哲生编:《胡适文集3》,北京:北京大学出版社1998年,第87页。

[5]详见《清华周刊》记者:《<清华周刊>记者来书》,载欧阳哲生编:《胡适文集3》,北京:北京大学出版社1998年,第97-98页。“第一,我们以为先生这次所说的国学范围太窄了。先生在文中并未下国学的定义,但由先生所拟的书目推测起来,似乎只指中国思想史及文学史而言。思想史和文学史便是代表国学么?”“第二,我们一方面嫌先生所拟的书目范围不广;一方面又以为先生所谈的方面——思想史与文学史——谈得太深了,不合于‘最低限度’四字。”

[6]详见梁启超:《评胡适之<一个最低限度的国学书目>》,载欧阳哲生编:《胡适文集3》,北京:北京大学出版社1998年,第120-121页。梁启超认为“胡君致误之由:第一在不顾客观的事实,专凭自己主观为立脚点。胡君正在做中国哲学史中国文学史,这个书目正是表示他自己思想的路径和所凭借的资料。……不是做哲学史家文学世家,这里头的书什有七八可以不读。真要做哲学是文学史家,这些书却又不够了。”“胡君第二点误处,在把应读书和应备书混为一谈。结果不是个人读书最低限度,却是私人及公共机关小图书馆之最低限度。”

[7]详见梁启超:《评胡适之<一个最低限度的国学书目>》,载欧阳哲生编:《胡适文集3》,北京:北京大学出版社1998年,第121页。“我最诧异的:胡君为什么把史部书一概摒绝!一张书目名字叫做‘国学最低限度’,里头有什么《三侠五义》《九命奇冤》,却没有《史记》《汉书》《资治通鉴》,岂非笑话?”

[8]详见梁启超:《评胡适之<一个最低限度的国学书目>》,载欧阳哲生编:《胡适文集3》,北京:北京大学出版社1998年,第122页。梁启超道“试思一百多册的《正谊堂全书》千篇一律的‘理气性命’,叫青年何从读起?何止正谊堂,即以浙刻《二十二子》论,告诉青年说这书该读,他又何从读起?至于其文学史之部所列《全上古三代秦汉三国六朝文》《全汉三国晋南北朝诗》《古文苑》《续古文苑》《唐文萃》《全唐诗》《宋文鉴》《南宋文范》《南宋文录》《宋诗抄》《宋六十家词》《四印斋宋元词》《彊邨所刻词》《元曲选百种》《金文最》《元文类》《明文在》《列朝诗集》《明诗综》《六十种曲》等书,我大略估计,恐怕总数在一千册以上,叫人从何读起?”

[9]详见梁启超:《评胡适之<一个最低限度的国学书目>》,载欧阳哲生编:《胡适文集3》,北京:北京大学出版社1998年,第122页。梁启超曰:“青年学生,因为我们是‘老马识途’,虚心请教,最少也应告诉他一个先后次序。例如唐诗该先读某家后读某家,不能说你去读《全唐诗》便了。《宋词》该先读某家后读某家,不能说请你把王幼霞、朱古微所刻的都读。”

[10]参见梁曦:《推荐书目的文化特性》,硕士学位论文,武汉大学,2005年,第4-5页。

[11]胡适《一个最低限度的国学书目》刊于1923年2月5日《东方杂志》第20卷第4号,梁启超《国学入门书要目及其读法》撰成于1923年4月26日,发表于《清华周刊:书报介绍副刊》1923年第3期。

[12]王世家编:《青年必读书:一九二五年<京报副刊>“二大征求”资料汇编》,开封:河南大学出版社,2006年,第6页。

[13]据《“青年必读书十部”应征答卷》统计,载王世家编:《青年必读书:一九二五年<京报副刊>“二大征求”资料汇编》,开封:河南大学出版社,2006年,第3-109页。

[14]参见王世家编:《青年必读书:一九二五年<京报副刊>“二大征求”资料汇编》,开封:河南大学出版社,2006年,第19页。鲁迅在推荐栏中写道:“从来没有留心过,所以现在说不出”,并且在附注中补充道:“我以为要少——或者竟不——看中国书,多看外国书。少看中国书,其结果不过不能作文而已。但现在的青年最要紧的是‘行’,不是‘言’。主要是活人,不能作文算什么大不了的事呢。”

[15]据《“青年必读书十部”应征答卷》统计,载王世家编:《青年必读书:一九二五年<京报副刊>“二大征求”资料汇编》,开封:河南大学出版社,2006年,第3-109页。

[16]据《“青年爱读书十部”来票统计的结果》统计,载王世家编:《青年必读书:一九二五年<京报副刊>“二大征求”资料汇编》,开封:河南大学出版社,2006年,第176-177页。

[17]据《“青年爱读书十部”来票统计的结果》统计,载王世家编:《青年必读书:一九二五年<京报副刊>“二大征求”资料汇编》,开封:河南大学出版社,2006年,第177-178页。

[18]参见汪辟疆:《读书说示中文系诸生》,载汪辟疆:《汪辟疆文集》,上海:上海古籍出版社1988年,第64页。

[19]详见汪辟疆:《读书说示中文系诸生》,载汪辟疆:《汪辟疆文集》,上海:上海古籍出版社1988年,第63-64页。汪认为“《四库》著录,何一非重要之书?然有源之水,只有此数,而此有数之源头,又分别其源头之源头,则书更少,更易为力,守此几部源头书,锲而不舍,虽约必博。”

[20]详见汪辟疆:《读书说示中文系诸生》,载汪辟疆:《汪辟疆文集》,上海古籍出版社1988年版,第64-65页。如对《说文解字》的提要,引清朱筠语曰:“士必先治经,治经必先通文字训诂。周公作《尔雅》,释诂居首。保氏教六书,《说文》仅存。”故宜先诵读。对于选取《毛诗》《礼记》,引张广雅“治经次第,先治《诗》,次治《礼》。”并认为此为确论。对于《荀子》《庄子》二书,汪引季刚语曰:“不读荀子不知礼,不读庄子不知理。”认为此为至言。对于选取《汉书》《资治通鉴》二书的理由,汪解释道:“班《书》我纪传之正宗,《通鉴》为编年之极则。读史不先从事于此,无当也。”对于《楚辞》《文选》《杜诗》的推荐理由,汪曰:“此治文学必读之书也。治文先以《骚》《选》,则讬体必高,摛词必雅。”

[21]详见钱穆《中国人的思想总纲》,载钱穆著:《从中国历史来看中国民族性及中国文化》,九州出版社,2011年,第86页。钱穆主张“我个人认为,我们今天一个知识分子,一个读书人,应该读四部书:一部是《论语》,一部《孟子》,第三部是《老子》,第四部是《庄子》。读了这面,应该读那面,这就叫‘一阴一阳’。在中国思想界里,一正一反,一积极一消极。……这四部书是古代的。若要再读后代的,则我更举三部。一是禅宗慧能的《六祖坛经》。……第二部是朱子选的《近思录》。……第三是王阳明的《传习录》。……拿唐朝以下的三部,汇合上战国时代的四部,可称为中国新的《七经》。”

[22]详见陈垣《谈谈我的一些读书经验》,载陈志超编:《励耘书屋问学记:史学家陈垣的治学》,北京:生活·读书·新知三联书店2006年,第2页。陈垣认为“要专门读通一些书,这就是专精,也就是深入细致,‘要求甚解’。经部如论、孟,史部如史、汉,子部如庄、荀,集部如韩、柳,清代史学家书如《日知录》《十驾斋养新录》等,必须有几部是自己全部过目常翻常阅的书。”