“时尚民主化”?

1992年,唐娜·托马斯(dana thomas)买了一件粉红色无袖的prada鸡尾酒洋装,用五彩斑斓的厚棉布和菱纹绸制成,整件都有内衬,美不胜收,花了2000美元,看上去能穿至少一辈子。10年后,她花了500美元又买一条prada薄府绸不规则剪裁长裤,穿上它,脚轻轻穿过裤管,褶边撕开了;将手放进口袋,缝合处裂了;蹲下想抱起她两岁大的小孩,裤子的后面破出个大口子。不到10分钟,这条长裤碎成几片,解体了。唐娜·托马斯向一位prada的前设计师助理抱怨。“是线的问题,”这位助理解释说,“现在都采用‘罗纹缝法’,更加便宜。此一时彼一时了!”

唐娜·托马斯是美国《新闻周刊》常驻巴黎的文化及时尚记者,她大概对这种轻描淡写的解释并不满意,于是此后花费了差不多10年构思,用去3年来撰写一本书:《奢侈如何失去光泽》,用以揭披当今大品牌集团散发的毒气。当然不是gucci妒忌或者迪奥毒药的那种,而是“牺牲诚信、降低品质、玷污历史、哄骗顾客,剥夺了所有让名牌与众不同的特质”。在接受本刊记者采访时,唐娜·托马斯说她力图不带偏见,喜欢谁与厌恶谁并不重要,重要的是说出事实,由读者自己下结论。对于那位名声不佳、外号“时尚独裁者”、全球最大奢侈品集团lvmh的掌权人伯纳得·阿诺特,唐娜·托马斯说:“他作为一名商人无所畏惧,我恰恰敬佩他这一点呢。”

但唐娜·托马斯的书用语强硬,她写道:“大品牌集团宣称‘时尚民主化’,让产品人人欲取、随手可得,一切听起来如此崇高,见鬼了,简直像共产主义!可它不是,它从里到外都是资本主义,目标直截了当:为了赚更多的钱。”

其中最重要的手段,正是名牌丧失了之所以成为名牌的基础:手工制作和高品质,在哄抬物价的同时降低成本、偷工减料。“大量生产的奢侈品”本身就是一个自相矛盾的词语。以lv的经典产品——旅行箱为例,它仍旧延续着1854年路易·威登发明的制作方法:骨架使用坚硬、轻巧的非洲奥库梅木,衔接的地方粘上一层帆布,既不易破裂又使箱面光滑平坦,角落的保护层用黄铜,边缘装饰称为“lozine”,由多层纸张和不料压缩、浸泡在锌溶液中制成,皮箱里层粘上一种叫“vuittonitte”的珍珠灰棉质帆布,或者人造绒面革做衬里,上头有棉布条编织成lv字样的卡其布缝在旅行箱里。所有工序全部手工完成。可这款皮箱一年仅生产500只,其他lv产品则在生产线上完成,大部分由机器制造。

在位于巴黎近郊的lv大宅院里,一台生产线上的12个女裁缝使用机器加工数百件lv手袋畅销款。“优渥的利润来自于……工厂”,阿诺特曾经解释,“以有组织的方式进行生产,让公司产量惊人”。但这个生产方式不被透露,大肆宣传是lv旅行箱的传统手工,当花大价钱买到一只生产线上下来的手袋时,却误以为买到了永恒的传统。另外还有一些小伎俩:把袖子剪短半英寸(一位雇员说:“剪到1000件你就知道会省下多少了”);用毛边代替褶边;以“女性其实不需要为由”不加衬里等。

中国也许是当今名牌产品全球化过程中最奇特的国家:起源这里,最终又回到这里,生产与消费皆是。《奢侈如何失去光泽》说许多名牌产品加工生产实际自中国(大都不生产多种款式,反而是同一款式的不同颜色与材质),却拼命掩盖这一事实。少数包标志有“中国制造”,但藏得很好,比如在内袋底层的缝合处,或者印在邮票大小的商标皮革反面,需要用放大镜才能看到。有的“中国制造”的标志是贴在袋子外的贴纸,货物运到意大利后就会被撕掉。另有一家除了手把,整个包都在中国制造,制成后补上贴有“意大利制造”的手把。还有在中国制造鞋面——最耗费劳力的过程,送至意大利粘上鞋底。这些产品都带有“意大利制造”的标志,只有极少数品牌主动承认产自中国。

2006年,coach总裁兼首席执行官伊安·比克利(ian bickley)在接受本刊记者采访时就说:“我们在中国生产,并派遣意大利皮件工匠团队来教导中国工人,中国的制作工艺已经达到精品的水准。”但更多品牌不愿意承认这一点,因为成本降低,意味着售价也应更便宜。唐娜·托马斯讲述了她在东莞参观一家代工工厂的经历,她以保密为条件被允许进入,亲眼看到工人们在缝纫某品牌的手提包,而该品牌始终声称其所有商品均为意大利手工制造。她没有点出品牌的名称,而那只在流水线上生产的手提包成本大约为120美元,随后它在香港一家百货商店里飙升至成本价的10倍。

据估计,到2011年,中国将是全世界最重要的奢侈品市场。而中国一些消费者,一边疯狂迷恋这些转了一圈的产品,一边却对“中国制造”缺乏信任,同时催生了一批仿冒品使用者。这正是大品牌集团疯狂扩张造成的副作用——名牌标志成为炫耀的标签,即使丧失原有的品质,附着于这道标签上的幻想仍在。当一只包的真品与假货区别仅仅是两道砸线还是三道砸线时,其间的差价就变得十分诡异。

那些秘密并不广为人知,大品牌集团更愿意通过广告投放,公开某新品的灵感来源,社会意义,以及与某种华美生活的紧密联系。唐娜·托马斯说:“要成为全球企业的领导者,时尚品牌不仅要向大众隐瞒产品的制作过程,也要隐瞒品牌如何运作。假如真相曝露,必将粉碎大众对品牌的信心。他们必将停止购买,利润直线下降,公司,还有它们的母集团,会面临破产。公开交易的公司需要透明化,也就是在每年的财务报告中提出财务资料,但当品牌合并成一个集团,他们可以将所有数字混淆在一起。我们总是看到lvmh获取了利润,而它的品牌由于大肆宣传,似乎也极度成功,但你所不知的是,lv每年创下营业额记录的同时,纪梵希和高田贤三的收入却马马虎虎。”

这位高级记者告诉我们说,她并没有像很多惯于谄媚的时尚媒体那样害怕打击报复,遇到最大的困难是伯纳得·阿诺特先生和lv的主席及行政总裁圣·卡斯利(yves carcelle)拒绝再接受采访,好在她以前见过他们多次。但成书后有传言她被lvmh集团封杀,禁止她出现在任何该集团任何品牌的发布会上,并要求她对该集团的言论道歉。唐娜·托马斯拒绝承认有什么错,她现在加入了时尚记者的终极胜地“康泰纳仕集团”。lv主席及行政总裁的妻子评论说:“如果她说我们是时尚界的麦当劳,那她也效命于媒体界的麦当劳了。”看上去唐娜·托马斯是个颇具古典趣味的人,在批判大品牌集团同时,心碎地缅怀着只为小众服务的、“卑微的匠人们创造着人类所能想到的最美的物品”的1930年代:剪裁工、刺绣工、毛皮加工工人、鞋匠、羽毛制作者……她认为,这才是真正精品的缔造者,他们用手工吹制玻璃来制作装饰礼服的花朵,用黄金和宝石来点缀她设计的长礼服。香奈儿的工作室里制作出上百件光彩夺目的长礼服,由银薄片制成,缝上珍珠,因此非常笨重。开口短上衣布满珍珠与亮片,衣底再镶嵌美不胜收的亚麻蕾丝。“越来越多从旧手工作坊里寻找灵感,是精品对抗全球化的趋势。”唐娜·托马斯说。

复活的老手工作坊

2007年12月,香奈儿发布了设计师卡尔·拉格斐的“巴黎—伦敦”高级手工坊系列,它正是献给巴黎的六间高级手工坊,集合了desrues纽扣坊的修饰技巧、lemarié的羽毛配饰、lesage的刺绣功力、massaro的制鞋天赋和制帽工坊michel的作品,以及goosens的金器和银器。“这次时装秀所展现的调性,散发着后现代风格,但同时也不失浪漫特质。我并在作品中巧妙的结合了许多精致细腻的朋克元素。”卡尔·拉格斐解释道。这六家工坊在过去的10年间被香奈儿一一买下。

为了这组发布,45名刺绣工已经在位于巴黎蒙马特的lesage刺绣工坊里赶工了1个月,每天他们都忙碌地围坐在木制缝纫机前,往衣物上匝钉金币、缝制水晶、镶嵌串珠,他们的针脚精细而小心翼翼,好像在缝制甜美易碎的焦糖。刺绣坊曾与迪奥、纪梵希、伊夫·圣·洛朗等高级成衣制造商合作,是全球最大的时装刺绣供应方,拥有超过六十吨供应品存货,当中包括1870年代保存至今的闪光水晶、二十世纪的圆拱形宝石、莱茵石、玻璃珠等。“这是一种文化,是一种哲学。”刺绣坊的家族传人弗朗哥斯·莱萨基(francois lesage)说,他今年76岁,技艺经过50年磨砺,1949年从他那活了125岁的父亲手里接管了刺绣坊,他将手工制作称为“传递了严苛的道德规范和容不得一点儿杂质的优雅”。

莱萨基说,1920年代巴黎有大约30万名手工工匠,光刺绣工就有1万人,到1950年代,全世界还有超过20万名女性穿高级定制,这是资产阶级妇女日常生活的一部分,购买高级定制服装是一种礼数周到的社交活动。迪奥一年就会搞两次,邮寄出300张有黄金浮凸的邀请卡给老客户、记者和名流,发布会在每年的1月和7月位于蒙田大道的30号的迪奥总部,宾客坐在精美的椅子上,身后放着巨大的花缸,里面插着玫瑰花、栀子花和康乃馨,发布会准时开始,不会为任何人特别妥协。据说有一次温莎公爵迟到了,就只能站在过道里。但现在,高级定制让位于批量生产成衣系列,高级定制购衣会也被时装周取代,全世界每年购买高级定制服装的女性仅有不到200个,手工作坊客户流失严重,工匠数目骤减,在巴黎刺绣工只剩下不到200人。2002年lesage刺绣坊被香奈儿收购,但没有垄断,仍允许它与其他高级定制供应商合作。莱萨基说收购后刺绣坊景况越来越好,也越来越多为成衣系列服务。

desrues纽扣坊也是巴黎最老的手工作坊之一,成立于1929年,原本位于巴黎玛黑区,1930年代这里聚集了成千上万忙碌的裁缝和工匠,后来只剩这一家。一度desrues纽扣坊十分萧条,1984年只有20个工匠,1997年被香奈儿收购后,工匠人数递增到了170名,原来的老作坊都盛不下了,不得不迁到巴黎郊外的一间8600平方英尺、窗明几净的大厂房。纽扣坊基本延续着旧做法,但也逐步加入了现代科技。工艺开始于一只由设计师打造的金属或硅铸模型中,合金被倒入,经过离心处理从模子中移出,之后进行修剪被拋光,镀上金、银或绿锈,最后进行打磨抛光。如果是所谓的“有机”或天然原料,如角或珍珠母,会由计算机制作模板,再按程序设计传送到配备雷射光的无人机器中。纽扣坊每天生产4000只纽扣,每年有100万只专供香奈儿,其中仅有3000只用于高级定制系列。

为法国一家国家媒体工作的林祖强,在过去10年间走访调查了法国30多家手工作坊。他说:“老手工作坊是法国人生活方式的一部分,是法式精美生活的语言。”法国政府对老手工作坊始终有及时的保护,比如每年都有行业协会评选出“最出色的工匠”,文化部仿照日本的“活着的国宝”为个人授予“工艺艺术大师”,并评选集体“最优秀工坊”,还以经济扶持的方式鼓励培养学徒。但传统文化的传承除了保有技艺与文化保护的“文化生命力”外,还需要必备的“经济生命力”。在过去10年间,全球化与品牌集团营销都使法国老手工作坊受到打击,市场难以承受其价格,部分作坊不得不转移生产基地,降低劳动成本。林祖强在法国南部小镇参观过一家铜器作坊,部分生产已经转移到北非,甚至使用机器代替手工,他眼见从北非运回的成品老式旅行箱,与法国本地手工制作的天差地别,旅行箱的铜铆钉嵌入和箱角处的弧线,已经全无旧日的细微与精致。林祖强认为,大品牌收购老作坊的确缓解了客源稀少、经济紧张,但精品的定义已由“讲求高品质”转为一道标签,许多品牌是打了个概念差,将高级定制服装的附加价值转移到成衣配饰上,买一件批量生产的制式化产品,仿佛就享有了高级定制的光华。更多最优秀的手工作坊并不急于被收购,因为近年来厌恶大众化产品的消费者数量逐渐增多,这些作坊的顾客正在回流。

名牌时代“时尚逃兵”

“时尚逃兵”(luxury refugees)是《奢侈如何失去光泽》给出的新概念,指因为与大品牌集团的妥协而对其贪婪大彻大悟的设计师、香水师、主管以及消费群体,他们逃走了。将手工作坊的旧式精美真正应用到市场化的成衣系列,大约是“时尚逃兵”在大品牌内部的反省与改革。香奈儿胸怀对传统与精致的尊重和买下了这几家工坊,同时也对千篇一律的名牌时代提出反思。“你不能够宣传一套高级洋装,结果放上一堆垃圾来卖。”卡尔·拉格斐说,“总得有人来做这些,不仅是保持传统,而且要助其发展,我们需要这些精巧的工匠,并将来自过去的技艺运用于未来”。

更多“时尚逃兵”与大品牌集团划清界限,其中最著名的非前gucci设计师汤姆·福得莫属,虽然此后的他有点找不着北,却有一番雄心勃勃的说辞:“今日的品牌产品太唾手可得,每样东西都太过制式,而且运营方式太过平淡。它就像麦当劳,背后的商品与哲学跟麦当劳非常相似,在每一家麦当劳你买到的汉堡与经验都一模一样,lv也没有分别。我们帮助gucci制造这个现象,在当时是对的,就算我们不做,别人也会做,那时这个世界正在全球化,万事具备只欠东风,我以我们所做的事情为荣。但是这不是我现在感兴趣的了,我强烈反对!所有这些手提包广告都让我反胃,它太过制式。去想顾客还不会跟我们一样厌烦非常愚蠢,我相信小公司的影响力不输给大公司,我们可以从小规模、旧式的精品中学到东西。”法国女鞋设计师品牌christian louboutin也是时尚行业中的稀有产物,由设计师拥有并经营,企图心小,生产无懈可击,却极度成功。2000年在巴黎的一坐私人宅邸晚宴中,设计师louboutin女士刚在沙发上落座,就被四个成功商人包围。“我们什么时候可以买你的公司呢?”其中一个问道,louboutin就像个被邀请跳舞的女孩,她红着脸说:“不了,谢谢。”当被问到“时尚逃兵”真的能从商业法则中逃走吗?唐娜·托马斯说:“不但可能,而且很容易。只要保持小的,独立和正直。当一家公司有了伟大的梦想,它就要面临浮士德式的抉择——是为了获取财富、积累名声而将灵魂卖给魔鬼,还是保持本有的个性?这其实,也仅仅是一种人格考验。”

高级定制与无印良品固然不同,但都是对大品牌集团制造的平庸与制式的厌倦,是自身对全球化的小小反抗。有的人愿意重温那起源于宫廷时代的华贵,唐娜·托马斯复述了一遍卡尔·拉格斐讲的段子:有些购买香奈儿高级定制服装的人很忙的,她们乘坐私人喷射机来试穿衣服,无论何时让款式出现在红地毯上,那些女人会立刻取消定制。“这样的人在中国,有超过两个。”卡尔说。而更多人选择更小众的品牌甚至淘唤无牌衣物,以此来轻蔑世俗乐趣,来展示“一种骄傲”。如同瑞士神学家汉斯·昆所说,“不时时刻刻追求、不时时刻刻想方设法购置一切;不受威望和竞争规律的控制;不崇拜富有。这是基本的态度:俭朴谦逊中的满足和泰然处世的信心。这一切都和蝇营狗苟、胆大妄为的傲慢及在物质上的富人和穷人都能见到的那种患得患失针锋相对。”唐娜·托马斯便称自己不是个“素有着装考究恶名”的时尚记者,而更喜爱简单打扮,坚信少就是好,她接受本刊采访时那天就穿了一件“品牌没有人听说过”的运动衫,不化妆,不愿意佩带首饰,“花了一个整个早晨来打理我的有机花园。”

求助“中国元素”

2008年7月10日,中国设计师马可的作品“无用之土地”在巴黎高级时装周发布。以米白、黄褐、墨灰和湛蓝为主色调,以回收材质和棉麻丝毛为原料,呈现接近自然的质朴状态,模特在发布上还表演了贵州的纺线术、蒙古族的漂染术,实验意味浓厚。此前这个系列已经入选”国际年度设计大奖”候选人名单,并于2月到4月在伦敦设计博物馆进行作品展示并角逐”国际设计大奖”,她是唯一入选的中国服装设计师。事后,马可写了篇文章阐述创作理念:“我追求的精神价值和目前的流行时尚完全相反,事实上,恰好是人类历史所经历的那些质朴时代深深吸引着我,那时的人们怀着对大自然深深的敬畏和对事物最初始的认识,过着一种最为本质的简朴生活。那些来源生活而非出于名家大师的质朴之作具有强烈的时间穿透力,横跨了千百年,撞击着现在的心灵。这就是我的追求,让服装回到它原本的朴素魅力中,让人们过分刺激的感官恢复到对细微末节的敏感。今天的时代中,真正的时尚不再是潮流推动的空洞漂亮的包装,而应该是回归平凡中再见到的非凡,我相信真正的奢华不在其价格,而应在其代表的精神。”

唐娜·托马斯也仰慕中国文化,她说:“中国虽有‘世界工厂’的名声,却可以效仿日本,从廉价劳动力提供方和产品制造国做起,以具有东方特色的、高品质的工艺征服世界。”言外之意,“中国设计”虽然在世界舞台上起步晚,一旦流传便有新鲜的魅力和卓越的个性。从夏姿·陈,上海滩利用中国传统文化为设计主题走进国际视野后,1960年代的“中国元素”也其朴素与经典再度引发关注,只不过它的起源是小众而隐秘的,由一群无所忌惮的年轻人引领。

老金就是一个。清晨6点,他就在北京城乡结合部的一个“鬼市”里溜达。市场全名叫“中商和众旧货综合交易市场”,因为整修,摊贩就在工地边上的瓦砾堆里摆摊。塑料布铺在地上,物件五花八门。站起身回头望过去,能看见城里的高楼大厦,不远处是等待拆迁的乡村,这集市有一种“暂时性”,岁月泛起许多零碎的物什,它们被淘汰、被抛弃,又被汇集到地摊上。留连于此的有各色人等,他们把这里叫作“劳动人民大市场”。老金颇有斩获:两台老式手摇电话机、一台带显示屏的旧监视器、一沓牡丹花塑料皮笔记本、一台“烟台永康钟业无限公司”出产的老式座钟,统共不到1000元,他试图把这些东西全部塞进肩上的大包里,包很快就被撑得变了形。这只包的名字叫“paul smith mini”,上面印着一辆花mini cooper,源于1998年英国设计师paul smith的艺术作品“art car”:把老款mini cooper涂上24色83根彩条,汽车仅在英国和日本有售,印着汽车照片的大包在全球售卖,价钱过了万元。但在老金看来,包里包外都差不多。“paul smith mini”撷取了老派英式工业的典范mini cooper,他所淘的旧物件又都是中国当代设计的精华,它们蕴涵着一脉相承的纯粹审美和恒久魅力,流露出回归本原的趣味和质朴光泽。所不同的,mini cooper和paul smith都已经纳入了时尚流转;而另一些是躺在“劳动人民大市场”里的“破烂”,只有一些古怪的年轻人跑到这里,发掘它们身上的历史特色和“中国元素”。

中国有一个工业设计黄金期?

老金,名鹏远,网名痛楚,花了3年来收集中国老设计,数量以千计,悉数存于东四八条59-1号院中。老金考证,这爿院落是一军阀姨太的偏房,这说法很像是一种自我安慰,好像这个不断变化的城市里,有什么东西一脉相承地延续了下来。他还印了本画册来展示收藏:双喜电风扇用1968年的《人民日报》包住,转动起来报纸烂得粉碎;马丁·路德金遇刺的图片边上有把“中国制造”铁皮玩具手枪;映照列侬与大野洋子裸体的是红梅报喜大圆镜;海鸥闹钟调到4点零8分,旁边就可以抄写那首著名的诗了。还有安迪·沃荷,伍迪·艾伦,库布里克等等一大堆,暧昧不清,非常混杂。画册开篇写:“1968年,马丁·马吉拉穿着破旧的白衣穿梭欧洲,主席夫人授意研制媲美莱卡相机的‘红旗20’,竹制暖水壶取代铁皮暖壶出现在工人阶级手里。”老金说:“1960-1980年代,是中国工业设计的黄金期。”他挑东西的重要标准就是设计:“旧铁皮玩具的配色,明朗又搭配得极具波普感,那种蓝,多正,就像上小学的体育老师穿的翻领大秋衣。”“一只闹钟它就是闹钟,不会为了哗众取宠改变形状,可指针上的数字又没一个重样儿的。”然而,老金并没能详细讲述60年代的中国工业设计,他只是喜欢那个曾经风起云涌的世界,想把某种激荡的情怀和落满尘土的物件一起保留。

把老金的画册拿给清华大学美术学院设计艺术系主任杭间教授看,教授则拿出另一本画册:《phaidon design classics》。在这本汇集999件工业设计经典的图册里,可以看到永久自行车的原形“singer model 15k”, 实际源于1894年的美国;红旗轿车的原形“checker marathon cab”,出品于1922年的美国“切克汽车公司”;老式手摇电话机,1930年代由美国工业设计师henry dreyfuss 奠定雏形,取名为“model 300 telephone”……它们共同构成了全球工业设计的基础。999件中只有一件来自中国,排第一,一把铜剪刀。

杭间教授研究美学设计史论,对中国的工业设计史却只梳理到明代为止。他说:“近代设计史大约从‘洋务运动’开始,‘师夷长技以制夷’,学的都是外国的东西。生活审美零星可以在《良友》画报或者《林家铺子》,《春蚕》这类戏剧中见到。1920-1930年代的上海,城市化程度已媲美巴黎,但农村依旧自给自足,都市的生活用品依赖洋货。”杭间教授认为,所有设计是建立在工业化程度之上,“建国以后,我们的自主设计土壤一直很贫瘠,一切归于统一,实用占据主导,审美退居其后,外国工业设计中的经典被大量借鉴、生产。所谓‘设计’并不被提倡,它被分裂在重工业和传统手工业两个领域中。”

杭间教授指导的博士生王丽丹正以新中国的工艺美术体制为课题做研究,在她看来,主席夫人指导工业设计一说只是玩笑,她说:“毛选第五卷《加快手工业的社会主义改造》一篇,提出了建立工艺美术学校(工艺美术学院的前身)的想法。在国家支持下,照搬苏联的合作社模式,1950年代产生了‘工产艺销学’这一体制脉络。当时的管理机构是手工业管理局,由于手工业是艺术与工业的结合,所以在管理归属上存在矛盾,作为艺术,应划归文化部管理;作为工业,则属于二轻工业部管理。最后工艺美术划归二轻工业部管理,按照工业化的模式进行管理。所以一方面导致了手艺人的尴尬,另一方面由于计划经济‘统得过多,管得过死’而无力施展。”

这种计划经济下的生产,首先传达的并不是审美趣味,而是一种朴素的生活观念。王丽丹还有小时候关于粮票的记忆,手头的钱有限,购买力得不到满足,买东西基本顾不上品牌、质量、款式。那个时代,人们奉行一种“大国民”的普世价值观,共产主义是平等的,贫富差距也不是很大,生活在一种祥和朴素的“民风”中。这也是当时国家所倡导的。大家都不希望与众不同,工人农民知识分子,目标一致,最常见的服装颜色就是灰蓝和军绿色,《剑桥中华人民共和国史》中,费正清有对建国初期国民性的分析:国民的生活诉求朴素。日常生活用品恰恰印证了工艺美术大会提出的“实用、经济、美观”的口号。

1954年10月2日,苏联经济与文化成就展在北京开幕,这是新中国举办的第一次国际展览,展会上的一款奢侈品是 “友谊牌”14k玫瑰金手表,尽管表盘上是中文标示,但它的生产厂家是莫斯科第一手表厂。这一年,时任国家计委主任李富春在上海视察工作时提出:我国有六亿人民这样的大市场,手表工业大有作为。希望上海能生产我国自己制造的手表。国产手表的研制与生产是个漫长而复杂的故事,但窥其门径的入口就在上海长乐路378号,这里离独立设计师小店聚集的区域已经有点远了,周围大都是卖古董和古家具的店面。老手表只占了店里的一个小柜台,更多的是瓷器花瓶,根雕茶桌,老式座钟之类。店主容先生坐在桌子后面摆弄电脑,有顾客问:“您收了这么多老手表,一定很喜欢吧?”他抬头白了一眼,“我可不喜欢,我就喜欢钱”。

香港的手表收藏者joel chan承认,他的700多块中国老手表大多来自上海这家小店。1956年生产的“和平”和“东方红”原型表,都直接模仿瑞士手表而来,是如今市面上难得一见的藏品。上海手表厂1958年出产的a581型手表,是中国大规模手表生产的标志性产品,直到1967年停产,共生产数百万只,如今在上海的古董店里,100块钱一只。1963年开始生产的a623型,当时一般大众难得一见,只供军队和政府的高级官员使用。周总理一直佩戴的就是a623,那块手表收藏在中国革命博物馆。1964年中国原子弹试验成功,a623还曾发布一个特别纪念款。国产手表的投资价值并不很大,这些老手表的价格大多在1000到2000元之间,众多入门级的收藏者承认,收藏60年代的国产表,并不在炒作或投资,而是要把那段岁月铭记在心。一位收藏者这样说:“上海581型手表在性能上没有什么特别之处,而且,是我国仿制瑞士的机芯几乎全盘照抄照搬加工出来的。这种仿制表面上看还没有自主设计能力,但是却是一个国家冶金、机械制造和精密加工技术水平的重要反映。手表虽小,却可由此对一个国家综合实力略窥一斑。”

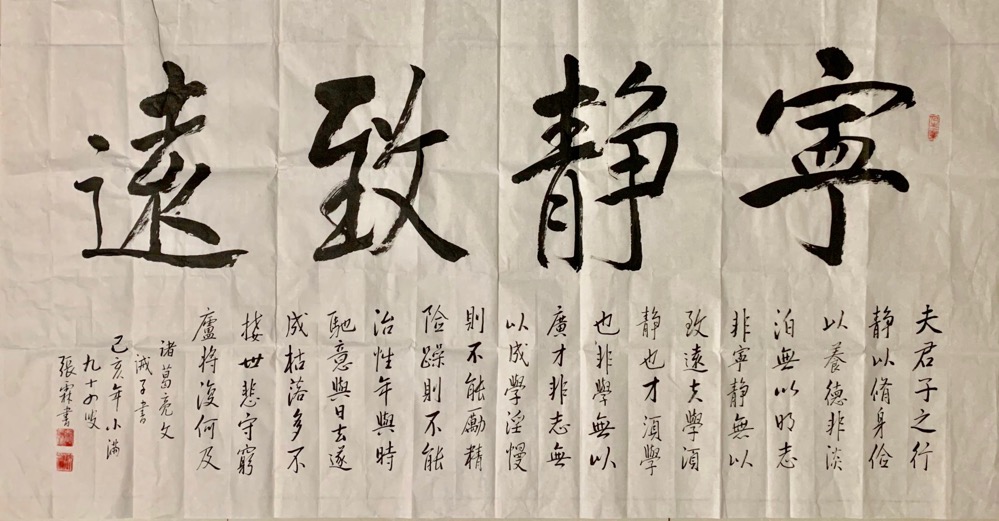

只有专业性的书籍中才会寥寥记上几笔,当年大光明钟厂的曲元德师傅,怎么设计了一架小铣床,并自制铣刀;中国钟厂的阮顺发师傅怎么完成主夹板的试制任务。在老金看来,甭管从哪儿来,这些旧设计打着中国的烙印,隐含着旧日时光,他也了解一些设计仿制自国外,但工艺已经与国外达到相当的水平。那时的工匠被埋没在集体创作和大生产中,缺乏商业推手,不搞时尚偶像这一套,也没有国民争相购买的喧嚣,反而倒淡泊地施展绝技,即使最微小的部分也竭尽全力。与当今被那些经世致用的家伙主导的消费怪圈不同,他们饱含热爱地将活儿做到极致,产品仿佛被倾注了“人性的因素”。老金谈起在天桥偶遇的一位老师傅,原本在国营老收录机厂做工,退休了开个维修门店,手艺精湛又与时俱进,对各类ipod了然于胸。可他晚年仅有的财产就是那间破旧的小铺和一屋子收录机,那里的感觉,“像极了香奈儿的老手工作坊”。去年老金到巴黎参观的正是被香奈儿收购的desrues纽扣坊,那里幽静而凌乱,周遭放着有年头的破旧柜子,一群家庭妇女模样的工匠坐工作台旁,她们看上去跟时尚毫无关联,全心投入于手里的那颗珠子,仿佛一生唯一重要的事儿就是将它们打磨精美,“脸上专注的表情就跟天桥老师傅一模一样”。

豆瓣的“经典国货”小组里则聚集着另外5000多名年轻人,他们收集且使用的物品名单非常长:梅花牌运动服,海鸥相机,乐凯胶卷,永久自行车,凤凰自行车,回力胶鞋,飞跃胶鞋,双星运动鞋,万紫千红润肤脂,郁美净,蜂花洗发精,健力宝,大白兔奶糖,小白兔儿童牙膏……它还能继续。组长贾维(豆豆维)去年建立了这个小组,人数一个月内超过1000。贾维说这批人以80后为主,既有强烈的自我意识,又全面接触外来文化,“心态非常健康”,在迷恋“经典国货”的初始大都受到本土摇滚歌手的影响,其中最重要的一个就是“新裤子”乐队。

只消看一眼,便难以忘怀那张《龙虎人丹》中的造型,新裤子乐队的两个主唱都穿得好似李小龙,站在80年代的中国街头,伴随一台老得不像样的录音机跳舞,与其说跳舞不如说是搞怪。彭磊内省而腼腆,庞宽则比较硬朗、锐气,他们的造型是皮夹克、破球鞋和瘦版牛仔裤。“我们不喜欢奢侈品,不喜欢跟风。我们的审美其实就一个字‘紧’,判断衣服好坏唯一的标准就是紧,穿的时候穿不进去,特费劲那就是好,就买。”唯一喜爱的品牌是vivian westwood,副牌sex在上海开业后,很少买衣服的彭磊拿下一件 “飞车篓”,等sex经营不下去了准备关门,他发现“飞车篓”只卖出他那一件,其他码号正狂折甩卖。“新裤子”的造型可谓常年不变,却总被誉为圈内最潮。今年三月,两人买了两条梅花牌运动裤,不经意间使梅花成了乐队圈的新宠。“那时候设计很直接,传达的视觉感受很主观,能够吸引你,直接给你带来一个刺激,挺有标志性、挺有力量的东西,跟我们的音乐想表达的一样。一下把你带到那个年代”。

不仅是“民族情绪”

1970年代,保罗·布卢姆博格就曾经这样判断:“上流社会或中产阶级所设置的时尚标准,并不比那些失去地位的,反阶级的年轻人和反主流文化者设置得多。长头发,头饰圈,珠子项链,染色的衣服,背心,混杂的皮革制品和小山羊皮制品,精心制作的褪色的粗棉布工作服,以及其他反主流文化装束的的随身用具,不但嘲弄了既有阶级的物质地位符号,而且成功散布到了敌对的阵营——在纽约第五大街和主要街道流行并被模仿。当蓝色的斜纹粗棉布工作衬衫正在纽约的百货公司销售之时,当摇滚明星米克·贾格尔当选为世界上穿着最考究的男人之时,认为时尚风格是在上层社会建立以后才逐渐向下散布的理论,显然出了毛病。”

“经典国货”小组首次聚会选在北京一家摇滚音乐酒吧,口号为“伪时尚和假高端充斥的年代,怎样才能多快好省地迅速窜红?国货小伙和古着大妞们简洁朴素有灵魂,纯真可爱又犯二,是这个时代最好的代言人。”到场200多人,满眼最多的是回力鞋。贾维说,这些年轻人并没什么“民族情绪”,喜欢“经典国货”出于一种复杂的感情,混杂了怀旧,对经典设计恒久魅力的尊敬,以及对大众化时尚的厌倦。那感觉有点像这个年龄段的人听崔健,有回忆旧时光的成分,更多还是喜爱他的音乐,并赞赏他对抗平庸主流音乐的姿态。而大品牌集团的营销手段使人厌倦的同时,也提供了快捷有效的“方法论”,利用“经典国货”元素的独立设计师应运而生。

中国第一家以此为主题的实体店就开在上海的延安路上,临近一家幼儿园,鱼贯而出的小孩会被店门口的“葫芦娃”涂鸦吸引,却并不多停留,镶嵌在墙上老电视机上方悬挂着店名:“能猫商店”。正对门的位置是一张玻璃柜台,存放着橡皮泥、铅笔盒、飞行棋等一干老玩具,两侧挂满仿梅花运动服、海魂衫、女排t恤、恐龙特急克塞号卡车司机网眼帽等。几个购物纸袋作为店铺陈列的一部分立在货品上方,正是牛皮纸档案袋改制。一身国货打扮,戴着“喜”字耳钉的店主,喜喜从一只铁皮铅笔盒里掏出张名片:“我做的是一个概念体验店,并不是卖某种产品,更多是体验和回忆。进店的那一刻就能感受那些失去的东西,打一打老式采蘑菇红白游戏机,玩一玩不倒翁和弹力球,再看到一只橡皮擦,便能想起上课时与同桌的追闹。”店面从去年年底开起来,一部分老玩具来自喜喜几年来的淘货,他一指柜台里的旧文具:“前几年我在七浦路淘的,一家卖杂货的老铺子,柜台里黑漆漆地存了这些玩意儿,店主是80多岁的老奶奶,从她的奶奶那辈就守着这家店。老文具还按旧时的价钱卖,1块5,我全部拿下。”服装类产品则全部由喜喜自己设计生产,大都是在t恤或帽子上印花。为了推广能猫商店的产品,喜喜想拍一组服装大片,找了一个专业的女模特儿,又想干脆找一个非专业男模,搭在一起,视觉反差。他找到了石荣友师傅,是摄影公司做道具的木工,石师傅很乐意,喜喜让他更呈现本来的面貌,穿着黑浆的裤子,结果拍照那天,石师傅打扮得不一样,穿着西装打着领带就来了。喜喜开始调整模特儿的状态,他想表现那种俭朴谦逊中的满足和泰然处世的信心,表现那种与蝇营狗苟、患得患失针锋相对的态度。他相信,朴素的国货中蕴含着一种美学风范, 经过重新设计,可以用来对抗太多太快的时尚。

但在“经典国货”小组中,始终悬挂着“致能猫商店的一封信”,大意抱怨质次价高。喜喜说:“我的目标顾客并不是图便宜的爱国货青年,而是瞄准高端市场,外国游客或高级白领,我的创意、挑选的过程、带来的体验,都该获得尊重。”“能猫商店”未来规划设计限量版的皮质背包与球鞋,力求精美,价钱也不斐。贾维说,起因本是区区小事,只是希望借此提醒“不要太快速、太简单地消费‘经典国货’,它们之所以有恒久魅力,正因为是好东西,有高品质,取一时之巧只会伤害这番美好的感情。”