“简单做人、简单做事、简单生活、简单快乐”是一种以“减法思维”为核心的生活哲学,它通过剥离冗余、聚焦本质,在“少”中实现“多”的深层价值。这四个维度既独立成章又相互贯通,共同构建了一种“轻盈而深刻”的生活方式,与“生活丰富多彩”形成动态平衡。以下从内涵解析、内在逻辑、实践路径、哲学根基四个层面展开:

1. 内涵解析:四个“简单”的深层意涵

- 简单做人:回归“真实自我”

它拒绝“人设经营”与“社交表演”,强调以真诚、坦率、同理心与人相处。例如,不刻意讨好他人,不参与无效社交,而是建立基于信任与尊重的深度关系。这种“简单”让人摆脱“角色扮演”的疲惫,在人际中保持本真,反而能吸引同频者,形成更高质量的社交圈。 - 简单做事:聚焦“核心目标”的高效执行

它反对“形式主义”与“过度复杂化”,主张用“最小必要步骤”达成目标。例如,工作中避免“为流程而流程”的冗余会议,生活中拒绝“为打卡而打卡”的伪仪式感。这种“简单”通过减少内耗、提升专注力,让人在有限时间内创造更大价值。 - 简单生活:物质与精神的“断舍离”

它倡导“少而精”的物质观——减少非必要消费,选择耐用、高品质的物品;同时减少对外部评价的依赖,转而关注内在需求。例如,通过“断舍离”清理冗余物品,腾出空间与精力投入真正热爱的事(如阅读、艺术、自然探索)。这种“简单”让生活从“占有”转向“体验”,从“数量”转向“质量”。 - 简单快乐:从“平凡”中提炼“深层幸福”

它否定“快乐依赖外部刺激”的逻辑(如消费、社交应酬),转而从日常小事中挖掘快乐——一次专注的烹饪、一场无目的的散步、一段与家人的深度对话。这种“简单快乐”具有“抗脆弱性”:它不依赖外部条件,而是源于内心的丰盈与对生活的热爱,因此更持久、更稳定。

2. 内在逻辑:四个“简单”的协同效应

- 做人简单→做事高效:真诚的人际关系减少沟通成本,让人更专注于目标本身,而非处理复杂的人际矛盾。

- 做事简单→生活轻盈:高效的工作与事务处理腾出时间与精力,让人有条件追求精神层面的丰富(如学习、艺术、旅行)。

- 生活简单→快乐纯粹:减少物质欲望与外部评价的干扰,让人更易感知日常中的小确幸,快乐变得“触手可及”。

- 快乐简单→做人真实:当快乐源于内在而非外部刺激时,人更易保持真实的自我,形成“真实做人→简单快乐”的良性循环。

3. 实践路径:从“理念”到“行动”的落地策略

- 明确核心目标:通过“四象限法则”(重要-紧急矩阵)区分优先级,拒绝非核心事务的干扰。例如,将80%的精力投入20%的核心目标(如家庭、健康、个人成长),其余事务“简单处理”或委托。

- 建立“简单”的仪式感:通过固定的小仪式(如晨间冥想、晚间阅读)培养专注力,减少碎片化信息的干扰。例如,每天留出30分钟“无手机时间”,用于深度思考或与家人对话。

- 实践“断舍离”:定期清理物理空间(如衣柜、书桌)与数字空间(如手机相册、社交软件),减少冗余物品与信息的干扰,让生活回归“必要”与“热爱”。

- 培养“心流”体验:通过专注投入(如绘画、写作、运动)进入“心流”状态,这种“简单而深度”的快乐远胜于浅层的外部刺激。

4. 哲学根基:东西方智慧的共鸣

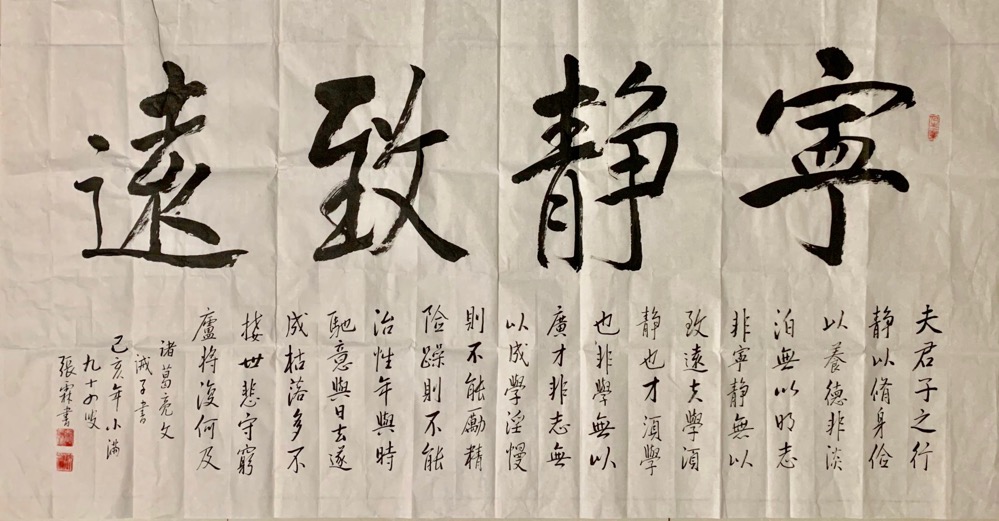

- 道家“少则得,多则惑”:老子强调“简单”是“丰富”的基础——通过减少欲望、专注本质,才能获得真正的“多”(如内心的丰盈、生命的深度)。

- 儒家“中庸之道”:孔子主张“过犹不及”,在“丰富”与“简单”之间寻找平衡——既不因过度追求“丰富”而迷失,也不因过度“简单”而贫乏。

- 积极心理学“自我决定理论”:该理论指出,真正的幸福源于“自主性、能力感、归属感”三个基本心理需求的满足,而“简单做人/做事/生活/快乐”正是通过减少外部干扰,让人更易实现这三个需求。

- 存在主义“本真存在”:萨特认为,人通过“选择”定义自身,而“简单”正是对“非本真存在”(如盲目跟随社会规范、过度依赖外部评价)的反抗,让人回归“本真自我”。

总结来说,“简单做人、简单做事、简单生活、简单快乐”并非“贫乏”的代名词,而是一种“以退为进”的智慧——通过剥离冗余、聚焦本质,让人在“少”中实现“多”的深层价值。它既为“生活丰富多彩”提供了方向与定力(避免被过度刺激“耗竭”),又从“丰富”中提炼出更纯粹的快乐(避免因“丰富”而迷失)。这种“简单”与“丰富”的动态平衡,最终指向一种“既充实又轻盈”的生命状态——既拥有探索世界的勇气,又保有守护内心的能力。