“生活就是要丰富多彩”与“简单做人、简单做事、简单生活、简单快乐”看似对立,实则构成一种动态平衡的哲学关系——前者强调生命的广度与活力,后者聚焦内在的澄明与效率,二者在“张弛有度”中共同指向更高质量的生活状态。以下从互补性、潜在冲突、实践智慧三个维度展开分析:

1. 互补性:丰富与简单的“双向赋能”

- 丰富为简单提供内容,简单为丰富锚定核心

“丰富多彩”的生活(如旅行、艺术体验、跨领域学习)能打破认知茧房,让人在多元场景中积累素材、拓展视野;而“简单做人/做事”的智慧(如断舍离、专注核心目标)则能过滤冗余信息,避免被过度刺激“耗竭”。例如,一个热爱摄影的人,通过“简单生活”减少物质欲望,反而能腾出时间深入探索不同拍摄主题(如街头人文、自然风光),让“丰富体验”更有深度。 - 简单是丰富的“底层逻辑”

“简单快乐”并非否定复杂体验,而是强调快乐的本质来源——它可能源于一次专注的烹饪、一场无目的的散步,而非依赖外部刺激(如消费、社交应酬)。这种“简单”的快乐反而能让“丰富”更有意义:当人学会在平凡中感知幸福,才不会因过度追求“新奇体验”而陷入“快乐阈值”不断抬升的陷阱。

2. 潜在冲突:边界不清时的“失衡风险”

- 丰富可能沦为“碎片化忙碌”

若“丰富多彩”缺乏“简单”的约束,可能变成“为丰富而丰富”——比如同时参与多个社群、频繁切换兴趣领域,导致精力分散、内心浮躁。此时,“丰富”反而成为“简单”的反面:看似体验多样,实则缺乏沉淀,快乐变得短暂且依赖外部刺激。 - 简单可能滑向“贫乏化”

若“简单”被误解为“单调重复”(如仅工作-睡觉循环),或过度压抑合理需求(如否定艺术、情感等非功利体验),则可能陷入“虚假简单”——表面“不折腾”,实则内心空洞。这种“简单”与“丰富”的初衷背道而驰,本质是逃避成长而非主动选择。

3. 实践智慧:在“张弛”中构建平衡

- 区分“主动丰富”与“被动复杂”

真正的“丰富多彩”是主动选择的结果(如学习一门乐器、参与社区志愿活动),而非被动卷入(如无意义的社交应酬、过度消费)。同样,“简单”也需是清醒的取舍(如拒绝低效会议、减少无效社交),而非懒惰的逃避。 - 建立“丰富-简单”的反馈循环

- 以简单为锚,丰富为帆:通过“简单做人/做事”(如明确核心目标、减少内耗)为生活“减负”,从而有精力投入“丰富体验”(如深度学习、艺术创作);

- 以丰富反哺简单:通过“丰富体验”拓宽认知边界,让人更清晰地识别“真正重要的东西”,进而主动简化生活(如减少物质欲望、聚焦核心关系)。

- 接纳“阶段性调整”

人生不同阶段对“丰富”与“简单”的需求不同:青年时期可能需要更多“丰富”探索(试错、拓展可能性),中年时期则可能更倾向“简单”聚焦(深耕领域、维护核心关系)。关键是在动态中保持平衡,避免极端化。

4. 哲学视角:东方智慧与西方理论的呼应

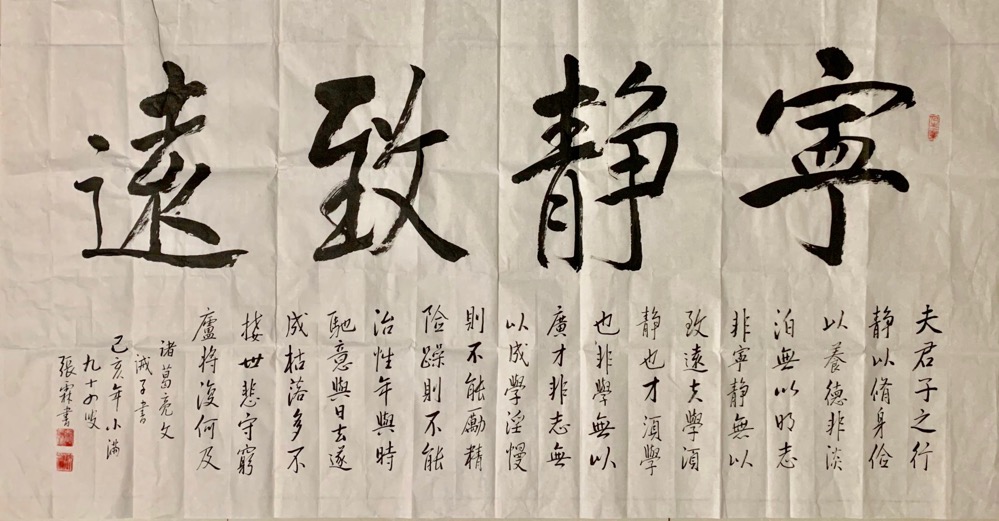

- 道家“少则得,多则惑”:老子强调“简单”是“丰富”的基础——通过减少欲望、专注本质,才能获得真正的“多”(如内心的丰盈、生命的深度);

- 积极心理学“心流理论”:米哈里·契克森米哈提出,真正的快乐来自“挑战与技能平衡”的体验(如专注创作、运动),这种“心流”既需要“丰富”的挑战(避免单调),也需要“简单”的专注(避免干扰);

- 存在主义“选择与责任”:萨特认为,人通过“选择”定义自身——选择“丰富”还是“简单”,本质是选择一种生活态度,需承担相应后果(如丰富可能带来压力,简单可能错过机会),但关键在于“清醒的选择”而非盲目跟随。

总结来说,“生活丰富多彩”与“简单做人/做事/生活/快乐”并非非此即彼的关系,而是同一枚硬币的两面:前者为生命注入活力与可能性,后者为这种活力提供方向与定力。真正的智慧在于动态平衡——既不因“丰富”而迷失,也不因“简单”而贫乏,而是在“张弛有度”中构建属于自己的“丰富而简单”的生活哲学。这种哲学既包含对外部世界的开放探索,也包含对内心世界的深刻觉知,最终指向一种“既充实又轻盈”的生命状态。